足寄町9つの支援

コミュニティスクール

第3回学校運営協議会

2月21日(金)

第3回学校運営協議会を開催しました。

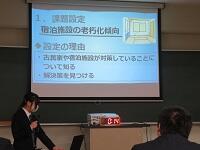

冒頭の校長挨拶では、十勝教育局からの情報をもとにコミュニティースクールや学校運営協議会の在り方について改めて確認を行いました。

その後、本校の鈴木教諭から令和6年度「総合的な探究の時間」の取組内容及び学習の成果と課題について、また、令和7年度「総合的な探究の時間」における探究活動計画の概要について説明を行いました。続いて、コーディネータの瀬川氏から令和6年度の後期活動報告・令和7年度計画の概要の説明がありました。

全体の協議は、探究活動推進に向けた効果的な学校運営協議会の運営方法に焦点を当てて行いました。

委員の皆様からは、今後の「総合的な探究の時間」について、「第1学年の段階では自分で問いや仮説の設定を行うことが難しいので、テーマをある程度絞って与えた方が良いのではないか」「『足寄ならでは』のテーマ設定を行ってはどうか」「放牧酪農、1年を通したイチゴの栽培など、足寄ならではの産業がいくつもある。これらの特徴的な産業・企業等をマップで提示し、生徒に提示してテーマ設定のきっかけづくりにしてはどうか」など、大変貴重なご意見をいただきました。

1年間、学校運営協議会の運営、本校における探究活動にご協力をいただいたすべての皆様に改めて深く感謝を申し上げます。

第2回学校運営協議会

11月22日(金)

第2回学校運営協議会が開催されました。

初めに石橋校長から令和6年度における、本校教育活動の現状と課題や改善方策等について説明がありました。その後、本校進路指導部の鈴木教諭から、「総合的な探究の時間」を振り返ってのアンケート結果について説明と、地域教育活性化コーディネーターの瀬川氏(足寄町地域おこし協力隊)が前期の活動報告を行いました。

後半の協議では、学校運営協議会委員の皆様から「総合的な探究の時間」の取組についてご意見をいただきました。「総合的な探究の時間を通して、自分と他者との違いに気づき、理解することを学んでほしい」「探究活動で大事なことは『当事者意識をもつこと』である。そのためにも、身近にあるもの、興味関心のあるものからテーマを設定してはどうか」「探究活動が足寄高校が『魅力ある学校』になるための1つのツールになれば良い」など、多くの貴重なご意見をいただきました。

第1回学校運営協議会

6月26日(水)

本年度から足寄高校では「コミュニティスクール」(学校運営協議会制度)が導入されました。コミュニティスクールとは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組む、「地域とともにある学校」への転換を図る仕組みのことです。

本日、令和6年度第1回学校運営協議会が開催され、コミュニティスクール導入にあたって選出された学校運営協議会委員の皆様にお集りいただきました。

各委員からご挨拶を頂いた後、本校進路指導部の鈴木淳一教諭が「総合的な探究の時間」年間計画について説明を行い、今後の具体的な取組内容について共有を行いました。

続いて、「学びの協働体制には、どのような方法・手段等が必要か」というテーマで協議を行いました。委員の皆様からは、「足寄の特色である放牧酪農を教育活動に取り入れる」「職業訓練校や農業系大学との連携」「地域のリアルな課題を解決する学習活動を行う」など、様々な視点からご意見をいただくことができました。

また、本校でのインターンシップの取組と探究活動の関わりに関して、「ある程度長期間にわたり足寄町の産業を学び、その中で課題を解決する」「地域産業と共同プロジェクトの企画を行う」等のアイデアをいただきました。

会全体を通して、多くの貴重なご意見をいただきました。委員の皆様、ありがとうございました。

パネルディスカッション

1学年の「総合的な探究の時間」は、パネルディスカッションに取り組みました。

パネリストには、足寄町役場経済課商工観光振興室 主査 井上嘉明 様、100年の森づくりの会 代表 鈴木勇一 様、 ありがとう牧場 代表取締役 吉川友二 様 の3名をお招きしました。

まず、足寄町役場の井上様から、足寄町の二酸化炭素排出量について説明を受けました。足寄町は令和3年に、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロに削減することを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を出しています。現在の二酸化炭素排出量は年間6万トンで、削減に向けて様々な取組を進めているそうです。

次に100年の森づくりの会の鈴木様からは、「自伐型林業」について説明がありました。経済性と環境保全性の両立を目指した「自伐型林業」には、自然に近い森林の状態が維持できること、葉や樹脂などの森林資源の活用の幅を広げられる等のメリットが有ること、一方で伐採する木材が少ないため多くの収入を得ることができないというデメリットが有るということでした。

最後に、ありがとう牧場の吉川さんからは、農業経営についての話とともに、「これからの社会をどうしたらいいのか考えることの大切さ」「社会の問題、違和感について周りと話し合うことの大切さ」など、探究活動を行っていく中で重要なことも教えていただきました。

パネリストの説明の後は、グループでの討論を行うとともに、代表生徒の質疑応答が行われました。

<グループで討論を行う様子>

生徒からは、「ゼロカーボンを達成するために、身近なことでできることはないか」「自伐型林業は一般的な林業と比べてどの程度低コストに抑えられるのか」「放牧牛の一番の特徴とは何か」など、様々な質問があり、パネリストの皆様に回答をいただきました。

<質問をする代表生徒>

身近な足寄町の産業や取組について知ることのできる貴重な機会となりました。

3名のパネリストの皆様、ありがとうございました。